時代を超えて輝く『ガラスの仮面』

今なお連載が続く名作『ガラスの仮面』。

男性にもオススメのこの作品の魅力とは。

- 21,616views

- B!

40年近く連載が続いている奇跡

演劇漫画『ガラスの仮面』。

1976年から連載がスタートし、休載を挟みながらも現在まで連載が続いています。

中学生の時に「女優になる」ことを決意した主人公マヤは、幻の作品『紅天女』を目指し日々精進していきます。

何度でも読みたくなってしまう、演劇に興味の無い人でものめり込むことができる、本作品の魅力とはどのようなところなのでしょうか。

①大人の純愛

主人公マヤを幼い頃から見守り続け、次第に恋心を抱いてしまった大都芸能御曹司(養子)の速水真澄。

本人を前にすると悪態をつくことしかできないため、影からこっそり紫のバラを贈り続けマヤを応援するという中学生もびっくりの純愛っぷりがすごいのです。

連載初期のコミックス一巻につき3、4回は出てくる

「11も年下の少女に…俺は何をしているんだ…」

という台詞に飽き飽きしつつも、とうとう

「そう、今こそ認めよう…俺は彼女を愛している!!!」

と心の中で認めた場面では興奮を抑えきれません。

彼女を愛するがあまりの様々な突拍子もない言動も必見です。

②お芝居への情熱

主人公マヤは演劇が好きな普通の女の子でしたが、劇団で指導をしている月影先生に出会うことで女優になるという決意をします。

そこから幾多の苦難が彼女を襲うのですが、どんな時でもマヤは芝居への情熱を忘れません。

どんな場所でも台本を読み込み、練習を重ね、その役の核心をつかもうと努力します。

こんなにも「自分の好きな事」に対して一生懸命になれるその姿はとても魅力的で、一生懸命だからこそどんな事が起こってもマヤを応援する人が居続けるのです。

この漫画を読むと「自分の好きな事ってなんだったっけ…」と半生を振り返りたくなること間違い無しでしょう。

③多彩な演劇作品

マヤはテレビや舞台で様々な作品に出演するのですが、役どころをつかんでいくまでのマヤの姿を追っていくことで、その作品自体にも興味を持つことができるというのも魅力の一つです。

・ヘレン・ケラー

・真夏の夜の夢

・若草物語

・ロミオとジュリエット

等々実際にある作品を題材にしている為、この漫画を読むだけで様々な他の作品のあらすじや時代背景なども知ることができるのです。

④多すぎるツッコミどころ

全体としてシリアスな『ガラスの仮面』ですが、

細かく見ていくと「あれっ」と思うシーンが多くあります。

読み込むごとに色々な気付きがある、という点も含めて魅力なのですが

その一部分を紹介します。

黒電話→突如携帯電話

連載初期は1970年代の為、もちろん黒電話しか出てこないのですが

2000年を過ぎてくるといきなり登場人物が携帯電話を持ち始めます。

設定としては連載初期から数年しか経っていない為、ものすごい違和感を感じます。

ですが携帯電話が出てくることでまた新たな事件が発生したりもするので

作品の魅力を増すためには登場させる必要があったということなのでしょう。

人体の限界を超えた演技

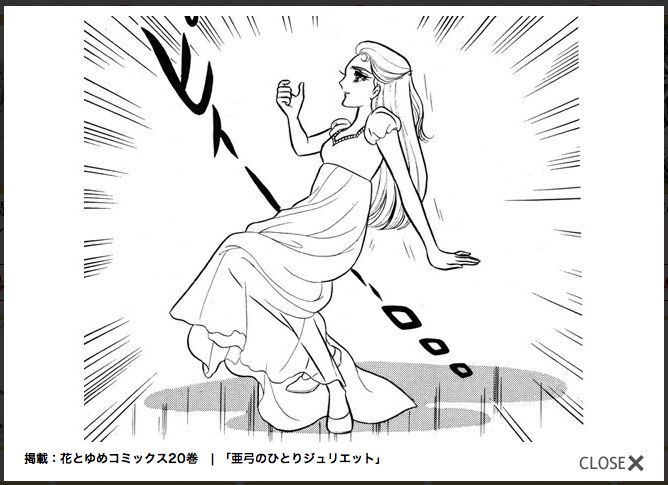

出典:muga.me

北島マヤとマヤのライバルである姫川亜弓は、時を重ねるごとに演技の技術がどんどん上がっていきます。

それは表現力だけでなく、時として人体の限界を超えた動きを可能にしています。

代表的なのが姫川演じる「ジュリエット」のこのシーン。

パントマイムでこの体勢を涼しい顔でキープ…いや無理でしょというツッコミが抑えられません。

全ての感情を白目で表現

連載初期は少なかった白目ですが、連載が進むに連れどんどん白目登場回数が多くなってきます。

喜び、怒り、悲しみ、驚き、憎しみ…など全ての感情を白目で表現しているため、

「え、この白目はどういう感情なんだ」

と混乱することもしばしばあります。

ただそのお陰で読者に想像力を与えている気もするので、美内先生だからこそできる効果的な表現方法だと言えるでしょう。

予測できない最終回に向けて

出典:sanmarie.me

作者の美内すずえさんは、20年以上前からこの『ガラスの仮面』の最終回の内容を決めているのだそうです。

しかしここまでの内容を読み進めていても、さっぱりどのような方向に向かっていくのか想像がつきません。

今まで様々な事件があっただけに、最終的な目標である『紅天女』を演じるにあたってもきっと一筋縄ではいかないでしょうし、マヤが演じるのか亜弓が演じるのかというのもすぐに決まりそうにはありません。

しかも最近の連載内容ではマヤと真澄の恋愛に焦点が置かれているため、紅天女の上演までたどり着く前にまだまだ波乱がありそうです。

時代の流れを感じながら、マヤの演劇への情熱に胸打たれながら、いつの間にか自分の情熱を思い出すきっかけになっている…『ガラスの仮面』はそんな魅力のある作品です。

絵は昭和を感じますが、決して古臭さを感じる作品ではないので是非手に取ってみてはいかがでしょうか。

この記事のキーワード

この記事のライター

1987年生まれ。

コメント